2025.09.25

伝検通信(メルマガ)週刊メールマガジン「伝検通信」 第75号

週刊メールマガジン「伝検通信」第75号をお届けします。

今週のトップ記事は、白洲信哉さんの「多様なるジャパン」第11回、「お月見」をめぐる話題です。

「クイズで肩慣らし」は、前回クイズの答え・解説と、「染織」の問題です。

第3回伝検(2級、3級)は11月1日(土)から来年1月12日(月・祝日)まで実施します。申し込みは来週の10月1日(水)開始です。ぜひ、下記、公式テキスト、オンライン講座をご活用の上、チャレンジしてみてください。

伝検公式教材・参考書・サイト https://denken-test.jp/

目次

・ 「多様なるジャパン」 第11回 お月見

・ 「クイズで肩慣らし」 第74回=「染織」

・ 伝検協会だより

多様なるジャパン」 第11回 お月見

白洲信哉=文筆家、日本伝統文化検定協会副会長

仲秋月の出(筆者提供)

来月10月6日(月)は、仲秋(中秋)の名月「十五夜」である。毎年日時がずれるのは、農耕社会の基盤であった月の満ち欠けをもとにした太陰暦(旧暦)を採用してきたからだが、昨年と3週間弱のズレが生じ、いつもながら旧暦との差異に戸惑う。旧暦の7月を「孟秋」、8月を「仲秋」、9月を「季秋」と呼び、秋のちょうど真ん中の月を「仲秋の名月」などと呼ぶ。里芋の収穫期でもあったことから、「芋名月」とも言って絶好の観月夜になる。

僕はマイ三大祭りとともに仲秋は大切な年中行事である。ここ十数年、小林秀雄の住んだ鎌倉の通称「山の上の家」で祖父に習い、お月見をしている。三方山に囲まれ、南に相模湾が開けた天然の要塞(ようさい)鎌倉。東山の稜線(りょうせん)から月があがり一番高い位置にあがった月が海面を照らし、空が白々としてきた頃、西の山に沈む。酒の具合で朝までもつのは五分五分だが、あるときは月壷(李朝時代18世紀の白磁大壺)の逸品を東京の美術店から運んだり、ひとまわり小さな提灯(ちょうちん)壷を友と持ち寄り並べ、稲穂に見立てた秋のススキを生けたりと、月が雲にお隠れになっても気分の演出に、我流の月見飾りを楽しんでいる。

だが、ひと月後にある十三夜も忘れてはならない。旧暦9月13日は、「十三夜」「後の月」「栗名月」「豆名月」と呼び、「十五夜も楽しんだら十三夜も」と、片方だけの月見を「片見月」といって忌み嫌う風習がある。これは日本独自の風習だ。僕らの文化がユニークなのはこうした中国産の輸入文化を日本風にアレンジを加えることだ。節供(節句)に加え毎月十五日を節目とする独自の「雑節」を生み出し、季節や時間の移り変わりをさらに細かに分けた。漢字の音で不都合な部分は万葉仮名をこしらえ、来月書く予定の禅宗は日本的禅宗の解釈を加えた上で庭園に絵画などが生まれていったのだ。

十五夜も必ず満月というわけでなく十三夜にしても欠けたるものを尊び、過ぎ去った月にまで、「立待(たちまち)」「居待(いまち)」「寝待(ねまち)」「更待(ふけまち)」などと、今か今かと月の出を楽しんでいたことがその名からよく伝わってくる。月は、日本人の季節感や美意識を映し出す鏡のようなもので、古典文学のみならず俳句の季語「月」は秋を指し、月光、雪月花、朧(おぼろ)月など、月に纏(まつ)わる言葉は数え切れない。日本人ほど古来より月を愛した民族はいない。

十三夜は11月2日(日)。一晩の月見には少し寒いかもしれないが、日々「今夜の月はなんだろう?」と暦を気にかけ、一夜に一度夜空を見上げてみよう。

「クイズで肩慣らし」 第74回=「染織」

~伝統文化に関するさまざまな話題をクイズ形式でお届けします~

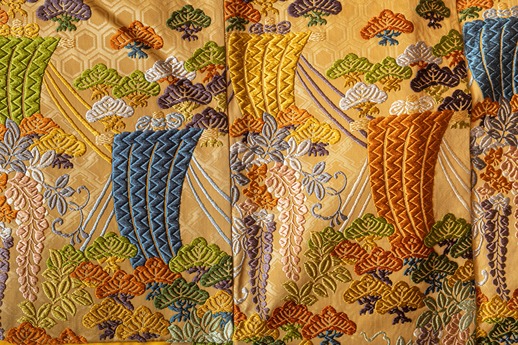

西陣織は、応仁の乱、江戸時代の奢侈禁止令と大火事、東京遷都といった危機を乗り超えて現在まで続いてきた

第74回

問題:京都の西陣織の出荷額は1990年には2794億円強でした。今年8月にまとまった2023年の出荷額は200億円よりも多かったでしょうか、それとも少なかったでしょうか。(答えと解説は次号で)

浄瑠璃物語絵巻 第3巻(部分) 静岡県MOA美術館所蔵

同美術館では「プロジェクション又兵衛絵巻 重文 浄瑠璃物語絵巻」展覧会が開催中

【前回の問題と答え・解説】

問題:人形浄瑠璃という言葉は、ある人物と浄瑠璃姫の恋物語を描いた15世紀半ばの「浄瑠璃姫物語(十二段草子)」に由来します。その人物とは誰でしょう。

答え:牛若丸(源義経)

解説:三河(現在の愛知県)の国司だった夫婦が薬師如来に祈願して授かった娘に、薬師如来が住む「浄瑠璃浄土」にちなんだ名前をつけました。物語はこの浄瑠璃姫が成長して牛若丸と出会って結ばれ、その後も再会と別れを繰り返す悲恋を描いています。琵琶法師が節をつけて語ることによって広まりました。

伝検協会だより

▼8月に終了した第2回検定の合格者の皆さまにこのほど、合格認定証を発送しました。合格者特典も同封しています。遠方の方も9月中にはお手元に届く予定ですが、届かない場合は事務局へご連絡ください。なお、海外在住の合格者の方には追って発送します。

▼第3回伝検の受験申し込み受け付けが10月1日(水)

▼「伝検3級公式問題集」を本日9月25日に発売しました。全国の主要書店またはオンライン書店で購入できます。実際に出題された過去問題と類似問題を収録し、受験準備の学習だけでなく、解説部分にはプラスとなる知識も盛り込んでいます。色彩が必要となる「伝統色」の演習問題は、カラーページをダウンロードできるようにしています。3級は「伝検公式テキスト」から90%以上が出題されますが、テキストの姉妹本として役立てていただければ幸いです。

「伝検3級公式問題集」

一般社団法人日本伝統文化検定協会編

1980円(本体1800円+税10%) A5・184ページ

発行所:日本能率協会マネジメントセンター

https://pub.jmam.co.jp/book/

▼協会の外舘和子副会長(多摩美術大学教授)が企画・

【編集後記】

全国的にようやく暑さが和らぎ、秋らしさを感じられるようになりました。明日金曜日までは秋彼岸です。来し方行く末に思いをはせる日としたいと思います。

カテゴリー: 伝検通信(メルマガ)