2025.10.02

宙ちゃんの「伝統文化一直線」宙ちゃんの「伝統文化一直線」 第20回 ノーベル賞につながった造語力

近藤宙時=日本伝統文化検定協会理事

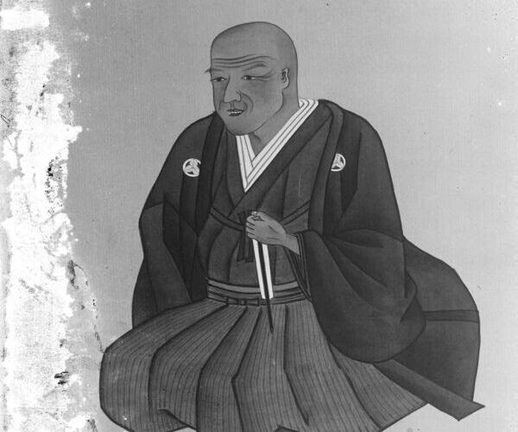

宇田川榕庵肖像(東京大学医学図書館所蔵)※画像の一部を拡大

気候や地理的条件を基盤に発展してきた伝統文化は、その中で育った人の物の見方や考え方、さらには、何を美しいと思い、何に哀れを感じるかという感覚にまで影響を及ぼします。そうした民族特有の思考や感覚が何よりも色濃く残り、ある意味「伝統文化の博物館」と言えるものが言葉や文字でしょう。中でも食文化は、その宝庫です。

四方を海に囲まれた日本では、魚の名前が豊富に生まれました。中国から伝わった漢字にはない和製漢字を国字と呼びますが、最も多いのが鰯(イワシ)や鰆(サワラ)、鱈(タラ)といった魚偏の国字です。訓読みだけの漢字を自分で作ったのです。1文字で表せない魚は、公魚(ワカサギ)、秋刀魚(サンマ)、柳葉魚(シシャモ)と、2文字、3文字で創作してしまいました。一方、肉食をしてこなかったために、肉には「肉」という言葉しかありません。牛の肉だから牛肉、豚の肉だから豚肉で、ロースもランプも一緒くたに扱われてきました。

日本人が昔から、古今東西のさまざまな事象、発明、発見、考え方を柔軟に、そして積極的に取り入れてきたのは、漢字という表意文字を持ったことだけが要因ではなく、国字に見られるような造語力の強さがあったからにほかなりません。いよいよ来週はノーベル賞の発表シーズンですが、日本語の柔軟性や吸収力を思い起こさせるエピソードが残っています。

2008年12月8日、スウェーデンのストックホルム大学で開かれたノーベル賞受賞記念講演会の壇上に立った益川敏英教授は、いきなり「I’m sorry, I can not speak English」と切り出すと、その後は日本語で講演を押し通しました。英語を話せない理論物理学者の存在は世界を驚かせました。英語圏以外の国でも、大学院で使うような高度な教科書や最新の重要な論文は英語で書かれるのが普通です。自国語だけで高等教育を完結できるどころか、ノーベル賞まで取れることに、誰もが目を見張ったのです。

益川教授は知らなかったかもしれませんが、間違いなく彼の快挙に大きく貢献した人物がいます。その人の名は宇田川榕庵(うだがわ・ようあん)。日本の科学史に大きな足跡を残した江戸時代後期の蘭学者です。寛政10年(1798)、大垣藩(現在の岐阜県大垣市)の江戸詰め医江沢養樹の長男として出生。父の師である津山藩(同岡山県津山市)の藩医で、蘭学の中心的存在だった宇田川玄真に才能を見出された榕庵は、数え14歳で宇田川家の養子となり、幕府に重用されていきます。

文政9年(1826)には天文方蕃書和解御用となり、フランス人ショメールが編さんした百科全書のオランダ語版を翻訳する事業に参加。その後は、さまざまな医学書だけでなく、西洋の植物学を初めて紹介した書物や、イギリス人ヘンリーが書いた化学の入門書(オランダ語版)を基に独自の解釈を加えてまとめた全7編18巻の大著「舎密開宗(せいみかいそう)を著しました。

この過程で榕庵が取り組んだのが、未知の学問だった化学の用語を和名に置き変えていくことでした。今日使われている酸素、水素、窒素などの元素名は、このときの榕庵の造語です。そもそも「化学」という言葉自体、彼が造ったものでした。他にも、還元、吸着、結合、原料、試薬、常温、昇華、成分、測定、沈澱、醗酵、漂白など、私たちが普段使っている言葉も少なくありません。

表意文字を持つ日本語のなせる業であり、榕庵が漢文に造詣が深かったからでもありますが、どれも単なる訳語ではありません。外国語の用語の背後にある現象や概念を本質から理解しなければ、これほど見事には創作し得なかったはずです。日本の科学技術発展の基礎を築き、日本人のノーベル賞受賞につながった偉業と言っていいでしょう。

彼に続き、幕末から明治にかけては福沢諭吉が家庭、健康、自由、独立、演説など、社会学に関する多くの言葉を造り出し、今につながっています。恐らく天平時代にも平安の世にも宇田川榕庵がいたのだろうと思います。益川教授と同様、英語が不得手な身としては、彼らに感謝するしかありません。

カテゴリー: 宙ちゃんの「伝統文化一直線」