「和」を知る・「和」を楽しむ・「和」を伝える日本のスペシャリストになろう!

週刊メールマガジン「伝検通信」第94号をお届けします。

今週のトップ記事は、BOYS AND MEN(ボイメン)メンバーにして、伝検2級保持者の本田剛文さんによる連載の3回目、尾張漆器の紹介です。

「クイズで肩慣らし」は、前回クイズの答え・解説と、「和菓子」の問題です。

伝検対策は、下記、公式テキスト、オンライン講座をご活用ください。

伝検公式教材・参考書・サイト https://denken-test.jp/

目次

・ 「本田剛文の伝統!堪能!感動!」 第3回 尾張漆器

・ 「クイズで肩慣らし」 第93回=「和菓子」

・ 伝検協会だより

「本田剛文の伝統!堪能!感動!」 第3回 尾張漆器

本田剛文・BOYS AND MEN(ボイメン)メンバー

世界最古の漆器は約7000年前の中国のものであるとされていましたが、北海道で約9000年前の漆器が出土したことで現在は覆っています。もちろん、この先の発掘調査次第で、世界最古の称号がまた移り変わっていく可能性もありますが、少なくとも日本における漆工の歴史はとても古く、この国の工芸を語る上では外せない存在であることは間違いありません。

日本各地のいずれ劣らぬ漆工産地の中でもよく耳にするのは輪島塗や会津塗、紀州漆器などではないでしょうか。しかし、実は僕の地元愛知にも尾張漆器と呼ばれる素晴らしい漆工が受け継がれているのです。今回は漆工そのものの魅力、そして尾張漆器が持つ味わいに迫るべく愛知県小牧市にある「漆galleryあさい」を訪ねました。お話を聞いたのは、漆芸家の浅井啓介さんです。

日用品から芸術作品まで多くの品が並ぶギャラリー

さて、現代において漆工といえば絢爛(けんらん)豪華な蒔絵(まきえ)や螺鈿(らでん)を施した芸術品の存在もあってか、どこか高尚なイメージも持たれがち。しかし浅井さんいわく、かつてはいわゆる町の塗装業者のような存在だったのだそう。寺社仏閣からお椀(わん)まで幅広く手がけ、生活に寄り添った存在として多くの町にお店があったようです。ペンキの台頭もあり、戦後はそれらの数が減っていったという歴史がありますが、漆工の技術を生かせる仏壇仏具の業界に方向転換をしたパターンもあるのだとか。仏壇製造が非常に盛んなこの地域だからこその流れかもしれません。とはいえ漆は、塗料、コーティング、抗菌、接着剤を同時にこなしながらも、木の樹液であることから空気は通すというスペシャルな物質。その特別性はモノにあふれた現代でも色あせることはありません。それを肌で体感することも大事、ということで浅井さんのご好意で少し漆工の体験もさせてもらいました。

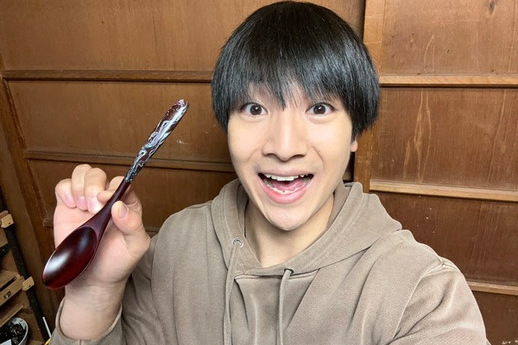

今回挑戦したのは墨流しという技法。顔料およびテレピン油(松樹脂の精製油)と混ぜた漆を水面に垂らし、その中に素地となるものを沈めます。するとその表面に漆が吸着し、マーブル状の模様が浮かび上がるという寸法です。テレピン油の作用で水面に漆が浮くという仕組みですが、もともとは樟脳(しょうのう)を使っていたのだそう。これらは時間と共に揮発し、最終的に色のついた漆だけが残って定着すると簡単には取れない状態になります。実際にやってみると、水面でランダムにじんわりと動く漆との対話はまさに一期一会。二度と同じ模様に出会えない難しさと面白さがあります。そういった不確定性の中で職人さんは商品やアートとして、見る人の心に訴えかける品物を生み出しているのでしょう。培われた技と感覚があってこその営みといえます。

漆と顔料、テレピン油を入念に混ぜ合わせる工程

完成品。木製スプーンに墨流しで装飾を施しました。

漆に少し親しんだところで、尾張漆器の魅力は何だろうと品物に目を向けてみると、その趣ある武骨さに心を奪われます。浅井さんによると、戦の時代に刀の鞘(さや)の加工・装飾に使われていた技法が今日まで受け継がれていることもあり、戦場で小傷がついても味になるような風合いが持ち味になっているのだそう。漆工といえばツルツル、ツヤツヤなイメージですが、ワイルドに使うことを前提とした技術系統である尾張漆器はそういったものだけではなく、表面にザラつきや凹凸を残した塗りも多く存在します。総じて変塗(かわりぬり)と呼ばれるカテゴリーの技法です。

尾張漆器におけるさまざまな塗り技法のサンプル。実に個性豊かです。

例えば素材に漆を塗り、乾かないうちに米のもみ殻を蒔(ま)きます。もみ殻は油分を含むため漆と接着はされずに後からパラパラと落とすことができるのですが、表面にクレーター状のもみ殻模様は残るといった技法があります。他にも、漆を塗った素地に綿を貼って模様を作り、その上に漆をさらに重ねてから磨くという方法も。表面には綿の繊維一本一本の感触が出ます。ちなみにこれは元来、クモの巣を使用して行っていたとか。自然界のものを上手に使う知恵や工夫も、尾張漆器ならではの味わいを支える要素と言えるかもしれません。

布を巻いて漆を施す乾漆(かんしつ)を使った箸

漆工がどこか遠い存在になりつつある現代ですが、浅井さんが手がける品物は日用品として、アートとして、色あせない素晴らしさと、日本古来の生活の匂いをもわれわれに感じさせてくれます。天然由来で、武骨、そしてだからこそ温かみを感じる尾張漆器。その魅力がさらに多くの人に届くことを応援せずにはいられません。

「クイズで肩慣らし」 第93回=「和菓子」

~伝統文化に関するさまざまな話題をクイズ形式でお届けします~

令和8年歌会始のお題「明」にちなんだ各社の菓子例(事務局撮影)

第93回

問題:宮中の新年行事である歌会始の儀に由来し、一般的に毎年12月後半から1月に販売される菓子を何というでしょう。(答えと解説は次号で)

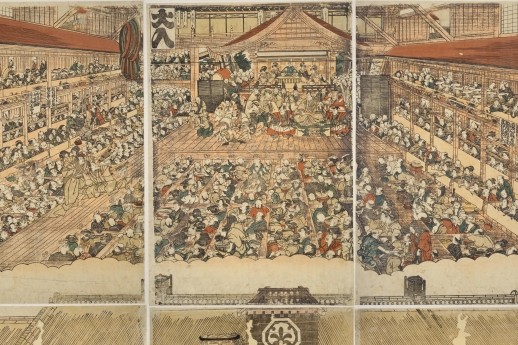

『三芝居之図』より『中村座内外の図』歌川豊国 国立国会図書館デジタルコレクション

【前回クイズの問題と答え・解説】

問題:天下人の豊臣秀吉、出雲阿国の恋人で歌舞伎の祖という伝説がある戦国武将、そして、江戸歌舞伎の祖とされる猿若勘三郎。この3人に共通する出身地は現在のどこでしょう。

答え:名古屋市

解説:歌舞伎の成り立ちというと、江戸(東京)や上方(京都、大阪)のイメージが強いですが、その中間に位置する尾張(名古屋)も重要な人物を輩出しています。歌舞伎演目「鞘当(さやあて)」のモデルで出雲阿国(いずものおくに)を京都から江戸に連れていき、一緒にかぶき踊りを演じたという伝説があるのが戦国武将の名古屋山三郎(さんざぶろう)です。猿若勘三郎(のちの初代中村勘三郎)は江戸時代の随筆「甲子夜話(かっしやわ)」に現在の名古屋市中村区出身とあります。幕府公認の芝居小屋「中村座」を立ち上げ、猿若舞(さるわかまい)が人気を博しました。「中村屋」の屋号は現在も続き、初代勘三郎にちなんだ「猿若祭」が現在、歌舞伎座で公演されています(2月26日まで)。なお、豊臣秀吉も同じ中村出身です。

伝検協会だより

▼主に伝検2級受験者向けに提供しているオンライン特別講座に、

▼東京都千代田区の大妻女子大学博物館で「

詳細はこちら

(https://www.museum.otsuma.ac.

【編集後記】

先週末、今度は所用で大阪に滞在していました。おりしも強い寒気が南下して日本海側を中心に警報級の大雪となったところもありました。皆様、大丈夫でしたか。帰りの新幹線も米原あたりの降雪で、一部徐行運転。何とか東京に戻れましたが、自然の猛威に人の営みは勝てないこともあると痛感しました。