2025.11.13

伝検通信(メルマガ)週刊メールマガジン「伝検通信」 第82号

週刊メールマガジン「伝検通信」第82号をお届けします。

今週のトップ記事は、「おだんご先生と巡る日本の伝統和菓子」第2回、羊羹(ようかん)を巡る話題です。

「クイズで肩慣らし」は、前回クイズの答え・解説と、「庭園」の問題です。

第3回伝検(2級、3級)は11月1日(土)に始まり、

伝検公式教材・参考書・サイト https://denken-test.jp/

目次

・ 「おだんご先生と巡る日本の伝統和菓子」 第2回 羹(あつもの)から棹菓子へ─羊羹が紡いだかたち

・ 「クイズで肩慣らし」 第81回=「庭園」

・ 伝検協会だより

「おだんご先生と巡る日本の伝統和菓子」 第2回 羹(あつもの)から棹菓子へ─羊羹が紡いだかたち

芝崎本実=十文字学園女子大学講師

満月(京都)「蜜漬 京納言」=筆者提供

丹波大納言小豆、糸寒天、和三盆糖を用いた練り羊羹

今回は、思いがけない偶然に導かれ、姿を変えてきた「羊羹(ようかん)」の歩みを紹介します。

羊羹の源流は、中国で供された“羹(あつもの)”、すなわち肉入りのとろみ料理であったとされています。漢字に示されるように羊肉を用いたともいわれますが、日本へ伝わる過程で仏教文化の広がりとともに肉食が避けられ、小豆を蒸した「植物性の羹」へと転じ、「蒸し羊羹」の起源となりました。外来の名を持ちながら、日本で独自の菓子へと姿を変えた点が興味深いところです。

蒸した小豆は裏ごしされ、砂糖を加えることであん(餡)へと洗練されていきます。茶の湯が盛んになると、羊羹は濃茶の苦味を和らげる茶菓子として重宝されました。室町から江戸期の茶会記にもその記録が残り、当時は現在の蒸し羊羹に近い、もっちりとした重厚な味わいが楽しまれていたようです。

さらに江戸中期、海藻を煮溶かして得られる寒天が偶然発見されたことで、羊羹は大きく形を変えました。寒天であんを固めた練り羊羹は、形を保ちやすく保存性に優れ、すっと溶ける口どけを感じる棹(さお)菓子として全国へ広まっていきます。日本生まれの寒天が羊羹の歴史を変えたこの出来事は、和菓子史においても特筆すべき瞬間といえるでしょう。

羊羹は大きく、蒸し羊羹・練り羊羹・水羊羹の3種類に分けられます。同じ羊羹であっても口どけや香り、余韻はまったく異なり、寒い季節には濃厚な練り羊羹、実りの秋には栗や柿を加えた蒸し羊羹、夏には涼を呼ぶ水羊羹など、四季とともに親しまれてきました。

羊羹は、各地でその土地ならではの個性を育んできました。産地の素材を生かした羊羹は表情豊かで、山間部では塩のうま味を生かした塩羊羹がつくられ、素材の甘味を引き立てる素朴な味わいが受け継がれています。柑橘(かんきつ)をくりぬき、中に羊羹を流す菓子は、果皮の香りが羊羹に移ることで、みずみずしい風味をもたらします。梅やゆり根など、地域の特性を生かした羊羹も多く、四季の移ろいや風土を映す存在として愛されてきました。

その中で、銘菓として確立した羊羹も各地で見られます。佐賀県を代表する村岡総本家の羊羹は、しっかりと糖度を上げて仕上げることで、角の立つ上品な甘さを特徴としています。北海道の五勝手屋(ごかってや)羊羹は筒形容器に詰められ、底を押し出しながら糸で切る独自の楽しさがあり、旅土産としても長く親しまれてきました。熊本県の誉の陣太鼓は求肥(ぎゅうひ)をあんで包んだ現代的な構成で、もっちりとした食感が持ち味です。東京では、黒蜜や寒天、豆など、あんみつの具材をそのまま閉じ込めたあんみつ羊羹が生まれ、都会的なアレンジとして存在感を示しています。

このように、土地の恵みを映した羊羹や、長い年月を経て銘菓として形づくられた羊羹は、それぞれ異なる魅力を持ちながら、日本の羊羹文化を豊かに支えています。

さらに、寒天であんを固める技術は成形性や保存性を高めるだけでなく、層をつくり、複数の味を重ねる表現を可能にしました。例えば、こしあんと抹茶羊羹を重ねて深山の景色を描いたり、栗・柚子(ゆず)・黒糖を段にして配し、切り口ごとに異なる表情を楽しめるよう工夫したりするものもあります。一本の棹に物語が宿る点は、羊羹ならではの魅力といえるでしょう。

切り口に自然の風景を映す表現も進化しています。小石に見立てた練りきりや紅葉をかたどった羊羹を、透明感のある錦玉羹(きんぎょくかん)に閉じ込め、水辺にたたずむ情景を描くなど、“食べる景色”を表す和菓子ならではの感性が息づいています。また、栗や抹茶に加え、果実やナッツを用いたもの、羊羹をあんで包み込む意匠菓子など、素材や技法の幅が広がっています。色や形だけでなく、テーマや情景を取り入れることで、物語性をもった菓子として発展している点も見どころです。

いま、羊羹は茶席菓子や日常の甘味として親しまれる一方、栄養補給食品としても注目されつつあります。持ち運びやすく、適度な糖分を素早く摂取できることから、スポーツ選手や登山者が携行食として用いる例が増えています。時代のニーズに呼応しながら姿を変えてきた羊羹は、伝統を礎にしつつ、新たな価値を生み続けている和菓子といえます。

中国の羹に由来し、小豆の蒸し物を経て、寒天を用いた棹菓子へと発展した羊羹は、千年以上の歴史を歩みながら、一本の棹に技術と工夫、そして人々の知恵が受け継がれていることを感じさせてくれます。

「クイズで肩慣らし」 第81回=「庭園」

~伝統文化に関するさまざまな話題をクイズ形式でお届けします~

庭園にある松平定信像

第81回

問題:江戸幕府の老中として寛政の改革を行った松平定信が築造し、日本最古の公園ともいわれる庭園の名称は何でしょう。(答えと解説は次号で)

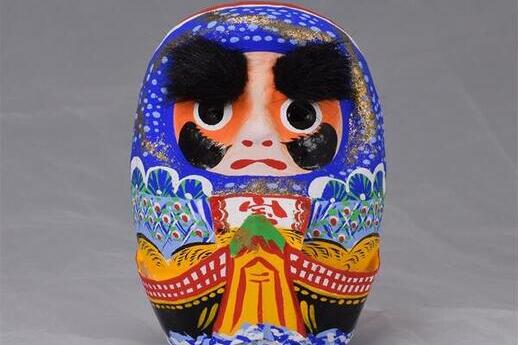

群青色が印象的なだるま

【前回クイズの問題と答え・解説】

問題:写真のだるまは、宮城県の伝統工芸品です。名称は何でしょうか。

答え:松川だるま

解説:仙台張子(はりこ)を代表する松川だるまは、江戸時代後期に伊達藩の藩士だった松川豊之進が武士の内職として始めたといわれています。だるまの群青色は空や海を表しており、最初から両目が入れられているのは独眼竜として知られる伊達政宗公に配慮したからだと伝えられています。

伝検協会だより

▼日本伝統文化検定(伝検)と着物雑誌 「七緒」(プレジデント社刊)の共催イベント「数寄をみつけよう」の開催が近づいてきました。下記の通り、開催日は11月24日(月・振り替え休日)、会場は東京・銀座の時事通信ホール。伝統文化や工芸に触れながら、自分の「好き(数寄)」を深めていただくプログラムです。モデルの高山都さんらによるトークショーに続き、軽食やお茶、お酒を楽しみながらの懇親会を開き、東京都中央区の伝統文化・伝統工芸に関連する名店が出展し、日本茶の飲み比べ、染め体験などが行えます。池坊華道のご協力でフォトスポットになる生け花も展示します。皆さまのご参加をお待ちします。詳しくはこちらをご覧ください。

【日時】11月24日(月・振り替え休日)15時30分~

【会場】時事通信ホール(東京都中央区銀座5-15-18)

東京メトロ日比谷線・都営浅草線の東銀座駅(6番出口)

【参加費】7700円(税込み):トークショー+懇親会・

【申し込み方法】

イベント参加をご希望の方は伝検のマイページアカウントをこちら

▼第118回日展(日本美術展覧会)が11月23日(日)まで、東京・国立新美術館で開催中です。伝検第2回の合格者全員と第1回合格者でご希望された方にはチケットをお送りしておりますので、ぜひご利用ください。工芸美術も素晴らしい作品が多数展示されています。

【編集後記】

先日、中学生に授業を行う機会があり、伝検のことも伝えたところ「受けてみたい」と前向きな声を頂きました。過去の伝検では最年少合格者は14歳。伝統文化に興味・関心がある方にはぜひチャレンジしてもらいたいと強く思いました。合格者特典もあります。現在、第3回伝検実施中です。

カテゴリー: 伝検通信(メルマガ)