2025.04.07

公式テキスト第2版発行のお知らせ

「伝検公式テキスト」の第2版を4月6日に発行しました。第2版では新たに指定された国の伝統的工芸品の追加や文様のページ変更などのほか、より読みやすくなるように努めました。関連画像も一部変更しています。

初版からの主な変更、修正点は以下の通りです。初版を購読された方には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご参照ください。

◆検定試験でテキスト内問題に加わる変更点

p40 ガラス

▶蜻蛉玉・和泉蜻蛉玉(大阪府)の全文を削除し、以下の通り、新たに伝統的工芸品に指定されたいずみガラスの記述に変更します。

▶いずみガラス(大阪府)

いずみガラスとは、令和6年(2024)に新たに国の伝統的工芸品に指定された、大阪府和泉市で受け継がれるランプワークの技法で作られたガラス製品ならびにその原材料である色ガラス棒を指します。和泉市周辺には、19世紀後半にランプワークの技術が伝わり、20世紀初頭にはその技法が確立しました。融点の低い、比較的軟らかなガラスを用いて、灯油ランプによる成形が行われてきました。さまざまな色のガラスが使用され、いわゆる蜻蛉玉(とんぼだま)と呼ばれるガラスビーズの他にも、動物の形を模したガラス細工などが作られています。

p52、55 金工

p52の「・切嵌」全文を削除し、p55の「・象嵌」の本文4行目以降「布目象嵌」の記述に以下の通り盛り込みました。

布目象嵌は金属の表面に布目のように線を彫り、その上に金属の箔(はく)を当てて打ち込み、表面をならす技法です。金属板を文様のように切透かし、その中にぴったり合う異なる色や質感の金属板を嵌め込む切嵌(きりはめ)象嵌という技法も使われます。

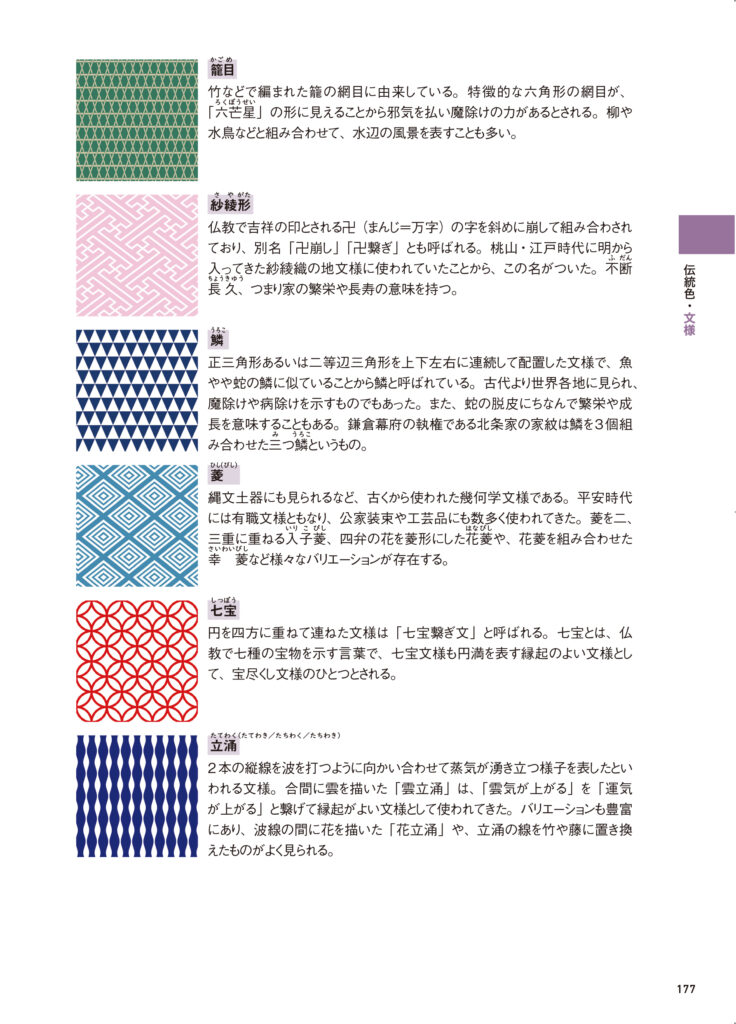

p174 文様

「明治時代以降」の記述については試験問題の対象外として削除し、「代表的な文様と意味」に以下の1ページを追加しました

◆その他の主な変更・修正点

| ページ | 項目 | 変更箇所 | 初版 | 第2版 |

| 023 | 陶磁器 | 佐渡無名異焼の最終行 | 工芸技術は国の重要無形文化財に指定されています。 | 現在では国の重要無形文化財(工芸技術)と国の伝統的工芸品に指定されています。 |

| 067 | 木漆工 | 本文12行目 | 経営不振により一時解散していた東インド会社による輸出も再開し、 | 経営不振によって東インド会社が解散し、一時振るわなかった日蘭貿易も再開され、 |

| 068 | 木漆工 | ▶指物の1行目と最終行 | 1行目「板目か柾目に」 末尾「漆工品の場合は、変形が少ない檜のほか、档などの柾目板。」 | 1行目「柾目(まさめ)(まっすぐに並行に通った木目)か板目(平行にならず、山形や不規則な波形になった木目)になるよう木取りした」 末尾「漆工品の場合は、変形の少ない檜(ひのき)の柾目板を使用。」 |

| 070 | 木漆工 | 本文4~5行目 | 漆は~(中略)~硬化します。 | 漆の中に含まれている酵素のラッカーゼという成分が空気中の水分と酸化反応(酸化重合反応)を起こし、別成分のウルシオールが硬化します。 |

| 073 | 木漆工 | 中見出し | 漆工の装飾技法 | 漆工の加飾技法 |

| 074 | 木漆工 | ▶地蒔の本文の末尾に追加。 | 地蒔は上塗面の蒔絵技法です。 | |

| 076 | 木漆工 | ▶螺鈿の4行目 | 主体的に | 立体的に |

| 112 | 染織 | 江戸小紋の1行目 | 色無地 | 無地 |

| 123 | 建築・庭園 | 本文15行目 | 出雲大社の正殿は、 | 出雲大社(いづもおおやしろ)の正殿は大社造(たいしゃづくり)で、 |

| 127 | 建築・庭園 | 「江戸時代以前の建立12天守」の表 | 建立12天守 | 建立12天守(現存12天守) |

| 134 | 建築・庭園 | 本文3~5行目 | 飛鳥(あすか)時代には~(中略)~長屋王(ながやおう)がいます。 | 飛鳥(あすか)時代には、蘇我馬子(そがのうまこ)が庭の池に中島(なかじま)を造って「島大臣(しまのおとど)」と呼ばれました。奈良時代初期には、長屋 王(ながやおう)が西園(さいえん)に中国風の曲席(きょくせき)(おもしろい席)、閣(たかどの)(高い建物)を造り、また佐保(さほ)(奈良県)の別荘庭園に は黒木の柱と茅葺(かやぶ)き屋根の日本風建物を造りました。 |

| 135 | 建築・庭園 | 本文16行 | 東山殿(ひがしやまどの)(慈照寺(じしょうじ)) | 東山殿(ひがしやまどの)(慈照寺(じしょうじ))銀閣(ぎんかく) |

| 158 | 伝統色 | 本文下から7行目 | 大化の改新後、官位制が改正された | 大化の改新後、冠位制度が改正された |

| 160 | 伝統色 | 図下の注釈 | 冠位 | 位階 |

| 183 | 茶道 | 見出し「茶事の進行」⑧退席に説明を追加 | 客が亭主に御礼を述べて退出し、亭主が見送る。 | |

| 193 | 和菓子 | 本文7行目 | 創製されたのもこの時代 | 創製されたのは鎌倉時代 |

| 196 | 和菓子 | 和菓子の分類表の「半生菓子」の「焼き物」の「オーブン物」 | 桃玉(ももだま) | 桃山 |

| 203 | 日本茶 | 本文14行目 | 闘茶では栂尾産を本茶 | 闘茶では、当初は栂尾産を本茶 |

| 208 | 日本茶 | 加工方法による茶の分類内の2か所 | 茶葉 | 生茶葉 |

| 211 | 日本茶 | 見出し「日本茶の楽しみ方」本文5~6行目 | 緑茶は淹れ方 | 緑茶は淹れる湯温 |

| 212 | 日本茶 | 右側のイラスト見出し | 茶の注ぎ方 | 廻し注ぎの方法 |

| 216 | 食文化 | 本文下から4行目 | 栄西によって茶が伝来 | 留学僧らによって茶が伝来 |

| 220 | 食文化 | 本文2行目 | 包丁家 | 四条家(しじょうけ)、大草家(おおくさけ)、生間家(いかまけ)などの包丁流派(料理流派) |

◆主な画像の変更点

p13 野々村仁清の作品写真を「色絵雉香炉」(石川県立美術館所蔵)に変更

p14 伝奥田潁川の作品写真から尾形乾山の作品写真「色絵石垣文角皿」(京都国立博物館所蔵)に変更

p116 伊勢型紙職人の作業風景の写真から型紙の写真に変更